[주거재생]도시재생 거점시설 조성 과정의 주민참여와 행정에 의한 주민참여 위축

페이지 정보

나눔과미래 22-10-27 13:43본문

도시재생 거점시설 조성 과정의 주민참여와 행정에 의한 주민참여 위축

도시재생에서 주민참여는 어느 정도 수준으로 되고 있을까? 도시재생사업에서 일반적으로 가장 많은 예산과 역량이 집중되는 도시재생 거점시설 조성 사업은 이를 들여다 볼 수 있는 사업이 아닐까 생각된다. 결론적으로 말하자면 주민과 지원조직의 노력으로 긍정적인 주민참여결과들이 있음에도 불구하고 행정의 태도로 인해 주민참여의 성과는 축소되었고, 최근 1년 사이 서울시는 축소를 넘어서 주민참여를 근본적으로 부정하는 방침을 세워 매우 우려가 크다.

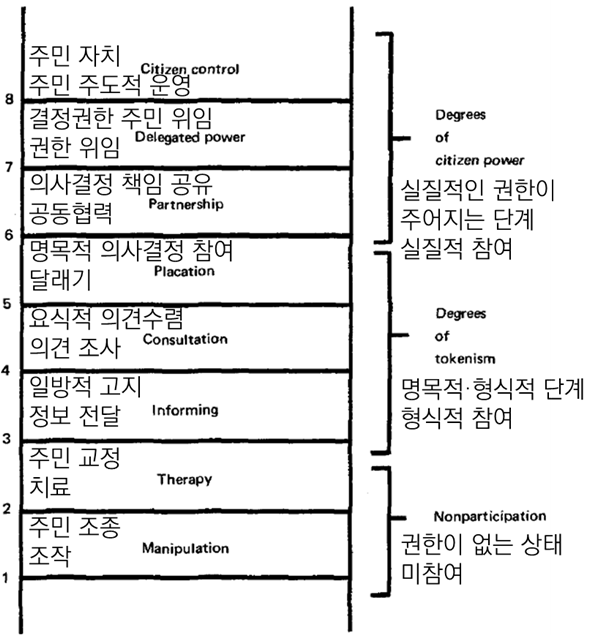

▲ Arnstein ‘A Ladder of Citizen Participation’ 그림 출처 새로운사회를여는연구원 Issue Brief 2020.7.27. 한글 번역은 필자 추가

1960년대 미국의 주택도시개발부 주민참여 수석자문관을 지낸 Sherry Arnstein ‘시민참여의 사다리’라는 틀로 시민참여의 수준을 구분했다. 주민 조종부터 주민 자치까지 8단계로 되어 있는 시민참여의 사다리에 입각해서 관악구 난곡난향도시재생의 거점시설 조성 사업을 간단히 진단해보자.

난곡난향 도시재생 거점시설 조성사업의 주민참여

도시재생 거점시설 조성사업의 진행 단계는 크게 부지 확보(대상지 선정 및 매입) → 건축 설계 → 시공 → 운영 단계로 구분할 수 있다. 난곡난향 도시재생 거점시설 조성사업의 주민참여 과정을 사업 진행 단계에 따라 정리하면 아래와 같다.

○ 부지 확보 단계

- 주민참여 없음

○ 건축 설계 단계

- 공간기획워크숍: 공간 용도 결정

○ 건축 설계 및 시공 단계

- 공간별 협의: 공간별 관련 주민(워크숍 참여자) 논의 통해 내부 설계 및 필요 시설·집기 제안

- 사업추진협의회: 주민-행정-전문가-사업시행사 등이 모여 사업 전반에 대한 논의 및 결정

○ 운영 단계 (계획)

마을관리협동조합에 의한 운영

시민참여의 사다리에 의한 진단

공간기획워크숍에선 공간의 용도를 결정한다는 점에서 주민자치(8단계)나 결정권한 주민위임(7단계)처럼 보일 수 있으나 실제론 건축 기본 설계로 인해 방별 면적이 어느 정도 범위에서 정해져있어 공간의 용도를 무제한적으로 결정할 수 있지 않다는 점을 생각하면 계획 및 의사결정 책임 공유(6단계)로 볼 수 있다.

워크숍 참여 주민과 도시재생지원센터 간의 개별 협의 과정에선 공간기획워크숍에서 결정된 공간의 용도 안에서 내부 설계나 필요 시설·집기를 주민들이 제안했다. 주민의 의견은 자유롭게 제안되었지만, 주민의 의견이 얼마나 반영될 수 있는지 불명확했다. 반면 행정에선 협의에 직접 참여하지 않으면서 예산의 범위·행정의 관례 등으로 명시되진 않았으나 제한선이 있었다고 볼 수 있다. 이를 종합하면 명목적 의사결정 참여(5단계)로 볼 수 있다.

사업추진협의회에선 주민과 행정, 도시재생지원센터와 건축 전문가 등의 전문가, 설계사(혹은 시공사)가 모여 사업 전반에 대해 공동으로 논의하고 결정했다. 원론적으론 의사결정 책임 공유(6단계)로 보인다. 하지만 주민은 지속적으로 요구·주장하고 행정은 이를 수용할지 여부를 결정하는 태도를 가지고 있었다. 또한 내부 설계에서 주민의 요구가 제대로 반영되지 않아 지속적 요구하는 부분이 있었다. 이를 고려하면 명목적 의사결정 참여(5단계)로 볼 수 있다.

주민·지원조직의 노력과 서울시의 주민참여 부정

도시재생지원센터는 공간기획워크숍을 기획·운영하고, 공간기획워크숍 참여자 대표가 사업추진협의회에 참여하게 하며, 내부설계에 주민 의견이 반영될 수 있도록 전문가 자문을 연결해 주민참여가 이뤄질 수 있도록 노력했다. 주민도 공간기획워크숍-개별협의-사업추진협의회에 자신의 시간을 쓰고, 여럿이 함께 고민해 더 나은 공간을 만들기 위해 노력했다.

이런 과정을 통해 위에서 진단했듯 난곡난향 도시재생 거점시설 조성 사업은 종합적으로 명목적 의사결정 참여(5단계) 단계라는 결과물을 낳았다. 실질적인 권한이 주어지는 수준 높은 단계는 아니나 기존의 우리나라 행정 관행을 고려하면 상향된 결과라 할 수 있다. 더욱이 아직 시작되지 않았지만 계획대로 향후 주민들로 구성된 마을관리협동조합이 운영하게 되면 주민 자치(8단계)가 실현되는 상황을 앞두고 있다.

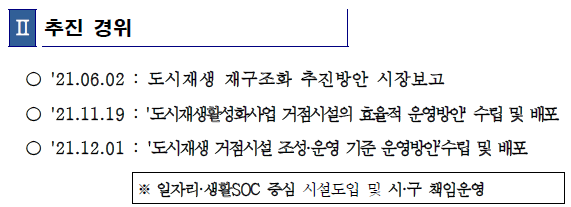

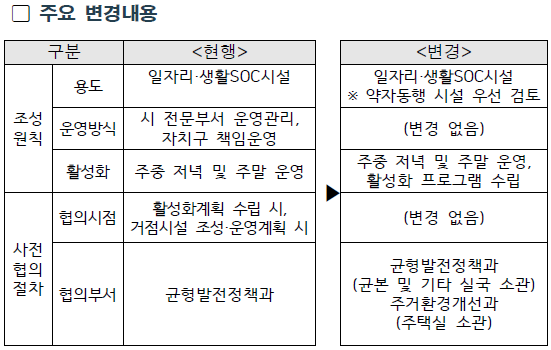

그런데 서울시로부터 이와같은 계획이 부정되고 있다. 지난해 12월 도시재생 거점시설 조성·운영기준이 변경되었다. 주요 내용은 행정기관이 책임 운영한다는 것이다. 해석의 여지가 있으나 행정기관이 직접 운영한다는 취지로 읽힌다. 이렇게 되면 지금까지 주민참여 과정을 통해 논의한 용도와 운영주체인 마을관리협동조합의 노력이 모두 무용지물이 되는 것이나 마찬가지다.

그동안 도시재생 거점시설의 운영이 미진했던 것은 사실이다. 하지만 그렇기에 더욱 운영 가능성을 중심으로 공간의 용도와 내부 시설을 고민했고, 역량강화 과정을 거쳐 왔다. 여전히 부족하다고 할 수 있지만 가능성이 없는 것도 아니다. 주민자치를 위해서는 주민들이 “계획, 집행, 관리에 대해 전적으로 책임지면서 스스로 발전하고 변하도록 기회를 부여하는 것”이 필요하다.

▲ 서울시 결재문서 '도시재생 거점시설 조성·운영기준 변경' 2022.10. 부분

더욱 큰 문제는 행정기관의 정책사업이 주민과의 약속을 일방적으로 파기함으로써 주민참여의 기초가 되는 신뢰관계를 깨버렸다는 점이다. 난곡난향 도시재생 활성화계획에 “지역 도시재생경제조직(마을관리협동조합 등)이 직접 운영·관리(위탁) 추진”한다고 명시되어 있다. 이에 따라 관악구청과 도시재생지원센터는 사업 추진과정에서 지속적으로 주민들이 구성하는 마을관리협동조합이 운영하게 된다고 얘기해왔다. 주민들은 이 약속에 기반해서 사업 과정에 참여했고, 마을관리협동조합을 구성했다.

미국의 정치학자 크리스토퍼 안셀과 앨리슨 개쉬는 민관 거버넌스를 통한 결과물에 영향을 미치는 요소를 협력적 거버넌스 모형을 통해 설명했다. 이 요소들 가운데 거버넌스의 ‘초기조건’으로 ‘초기 신뢰 수준(협력 혹은 갈등의 선례)’이 있다. 서울시의 방침대로 도시재생 거점시설이 운영된다면, 서울시 민관 거버넌스의 초기 신뢰 수준은 극도로 저하되어 향후 많은 시민참여에 부정적인 영향을 끼치게 될 것이다.